Das Geschützwesen des Altertums und des Mittelalters

Von W. Gohlke

(Fortsetzung aus Band V, Heft 11, S. 363)

III. Das mittelalterliche Wurfzeug.

Im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts treten

Geschütze auf, die ihre Triebkraft nicht der

Torsion von Tiersehnen oder Haaren entnehmen,

sondern deren Kraft aus der Schwungkraft des

ungleicharmigen Hebels hervorgeht, dessen Leist-

ungsfähigkeit Archimedes so hoch schätzte, dafs

er sich vermafs, die Erde aus ihren Angeln zu

heben, wenn ihm ein Unterstützungspunkt aufser-

halb der Erde gegeben werden könnte. Diese

Geschütze waren Steilbahngeschütze, hatten also

die Aufgaben der Palintona und der Onager zu

erfüllen, während die Armbrust die Aufgabe der

Flachbahngeschütze übernahm. Die Bewegungs-

kraft am kurzen Hebelarm wurde in verschie-

dener Weise gewonnen. Für leichte Geschosse

und geringe Reichweiten genügten Menschen-

kräfte, für schwere Geschosse und gröfsere Reich-

weiten wurden schwere Gegengewichte an den

kurzen Hebelarm gehängt. Die Schleuder ver-

gröfserte bei beiden Arten ihre Wirkung.

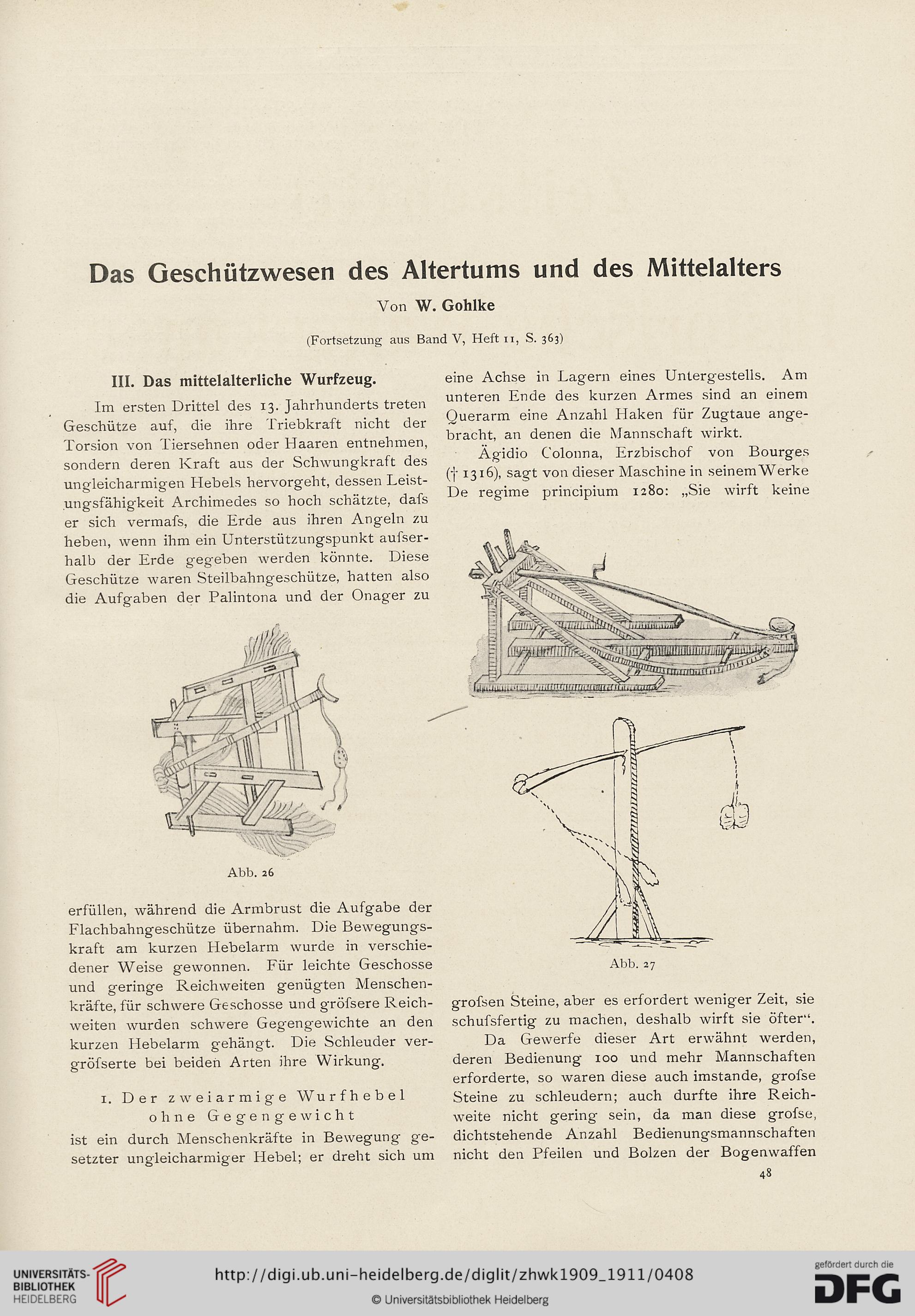

1. Der zweiarmige Wurfhebel

ohne Gegengewicht

ist ein durch Menschenkräfte in Bewegung ge-

setzter ungleicharmiger Hebel; er dreht sich um

eine Achse in Lagern eines Untergestells. Am

unteren Ende des kurzen Armes sind an einem

Querarm eine Anzahl Haken für Zugtaue ange-

bracht, an denen die Mannschaft wirkt.

Ägidio Colonna, Erzbischof von Bourges

(f 1316), sagt von dieser Maschine in seinemWerke

De regime principium 1280: „Sie wirft keine

grofsen Steine, aber es erfordert weniger Zeit, sie

schufsfertig zu machen, deshalb wirft sie öfter“.

Da Gewerfe dieser Art erwähnt werden,

deren Bedienung 100 und mehr Mannschaften

erforderte, so waren diese auch imstande, grofse

Steine zu schleudern; auch durfte ihre Reich-

weite nicht gering sein, da man diese grofse,

dichtstehende Anzahl Bedienungsmannschaften

nicht den Pfeilen und Bolzen der Bogenwaffen

48

Von W. Gohlke

(Fortsetzung aus Band V, Heft 11, S. 363)

III. Das mittelalterliche Wurfzeug.

Im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts treten

Geschütze auf, die ihre Triebkraft nicht der

Torsion von Tiersehnen oder Haaren entnehmen,

sondern deren Kraft aus der Schwungkraft des

ungleicharmigen Hebels hervorgeht, dessen Leist-

ungsfähigkeit Archimedes so hoch schätzte, dafs

er sich vermafs, die Erde aus ihren Angeln zu

heben, wenn ihm ein Unterstützungspunkt aufser-

halb der Erde gegeben werden könnte. Diese

Geschütze waren Steilbahngeschütze, hatten also

die Aufgaben der Palintona und der Onager zu

erfüllen, während die Armbrust die Aufgabe der

Flachbahngeschütze übernahm. Die Bewegungs-

kraft am kurzen Hebelarm wurde in verschie-

dener Weise gewonnen. Für leichte Geschosse

und geringe Reichweiten genügten Menschen-

kräfte, für schwere Geschosse und gröfsere Reich-

weiten wurden schwere Gegengewichte an den

kurzen Hebelarm gehängt. Die Schleuder ver-

gröfserte bei beiden Arten ihre Wirkung.

1. Der zweiarmige Wurfhebel

ohne Gegengewicht

ist ein durch Menschenkräfte in Bewegung ge-

setzter ungleicharmiger Hebel; er dreht sich um

eine Achse in Lagern eines Untergestells. Am

unteren Ende des kurzen Armes sind an einem

Querarm eine Anzahl Haken für Zugtaue ange-

bracht, an denen die Mannschaft wirkt.

Ägidio Colonna, Erzbischof von Bourges

(f 1316), sagt von dieser Maschine in seinemWerke

De regime principium 1280: „Sie wirft keine

grofsen Steine, aber es erfordert weniger Zeit, sie

schufsfertig zu machen, deshalb wirft sie öfter“.

Da Gewerfe dieser Art erwähnt werden,

deren Bedienung 100 und mehr Mannschaften

erforderte, so waren diese auch imstande, grofse

Steine zu schleudern; auch durfte ihre Reich-

weite nicht gering sein, da man diese grofse,

dichtstehende Anzahl Bedienungsmannschaften

nicht den Pfeilen und Bolzen der Bogenwaffen

48