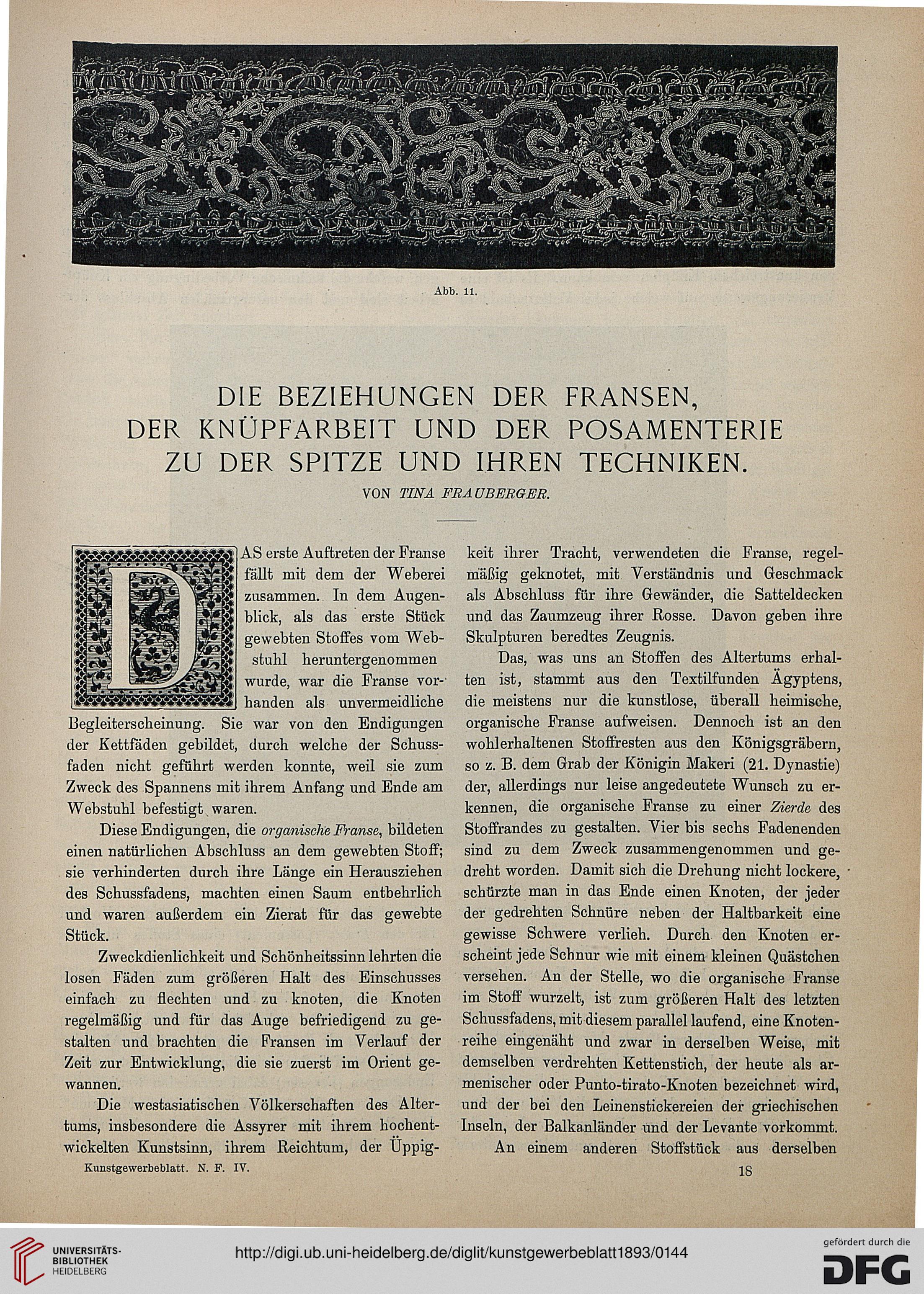

Abb. 11.

DIE BEZIEHUNGEN DER FRANSEN,

DER KNÜPFARBEIT UND DER POSAMENTERIE

ZU DER SPITZE UND IHREN TECHNIKEN.

VON TINA FRAUBEBGER.

fSWÜV«

AS erste Auftreten der Franse

fällt mit dem der Weberei

zusammen. In dem Augen-

blick, als das erste Stück

gewebten Stoffes vom Web-

stuhl heruntergenommen

wurde, war die Franse vor--

handen als unvermeidliche

Begleiterscheinung. Sie war von den Endigungen

der Kettfäden gebildet, durch welche der Schuss-

faden nicht geführt werden konnte, weil sie zum

Zweck des Spannens mit ihrem Anfang und Ende am

Webstuhl befestigt waren.

Diese Endigungen, die organische Franse, bildeten

einen natürlichen Abschluss an dem gewebten Stoff;

sie verhinderten durch ihre Länge ein Herausziehen

des Schussfadens, machten einen Saum entbehrlich

und waren außerdem ein Zierat für das gewebte

Stück.

Zweckdienlichkeit und Schönheitssinn lehrten die

losen Fäden zum größeren Halt des Einschusses

einfach zu flechten und zu knoten, die Knoten

regelmäßig und für das Auge befriedigend zu ge-

stalten und brachten die Fransen im Verlauf der

Zeit zur Entwicklung, die sie zuerst im Orient ge-

wannen.

Die westasiatischen Völkerschaften des Alter-

tums, insbesondere die Assyrer mit ihrem hochent-

wickelten Kunstsinn, ihrem Reichtum, der Uppig-

Kunstgewerbeblatt. N. F. IV.

keit ihrer Tracht, verwendeten die Franse, regel-

mäßig geknotet, mit Verständnis und Geschmack

als Abschluss für ihre Gewänder, die Satteldecken

und das Zaumzeug ihrer Rosse. Davon geben ihre

Skulpturen beredtes Zeugnis.

Das, was uns an Stoffen des Altertums erhal-

ten ist, stammt aus den Textilfunden Ägyptens,

die meistens nur die kunstlose, überall heimische,

organische Franse aufweisen. Dennoch ist an den

wohl erhaltenen Stoffresten aus den Königsgräbern,

so z. B. dem Grab der Königin Makeri (21. Dynastie)

der, allerdings nur leise angedeutete Wunsch zu er-

kennen, die organische Franse zu einer Zierde des

Stoffrandes zu gestalten. Vier bis sechs Fadenenden

sind zu dem Zweck zusammengenommen und ge-

dreht worden. Damit sich die Drehung nicht lockere, ■

schürzte man in das Ende einen Knoten, der jeder

der gedrehten Schnüre neben der Haltbarkeit eine

gewisse Schwere verlieh. Durch den Knoten er-

scheint jede Schnur wie mit einem kleinen Quästchen

versehen. An der Stelle, wo die organische Franse

im Stoff wurzelt, ist zum größeren Halt des letzten

Schussfadens, mit diesem parallel laufend, eine Knoten-

reihe eingenäht und zwar in derselben Weise, mit

demselben verdrehten Kettenstich, der heute als ar-

menischer oder Punto-tirato-Knoten bezeichnet wird,

und der bei den Leinenstickereien der griechischen

Inseln, der Balkanländer und der Levante vorkommt.

An einem anderen Stoffstück aus derselben

18

DIE BEZIEHUNGEN DER FRANSEN,

DER KNÜPFARBEIT UND DER POSAMENTERIE

ZU DER SPITZE UND IHREN TECHNIKEN.

VON TINA FRAUBEBGER.

fSWÜV«

AS erste Auftreten der Franse

fällt mit dem der Weberei

zusammen. In dem Augen-

blick, als das erste Stück

gewebten Stoffes vom Web-

stuhl heruntergenommen

wurde, war die Franse vor--

handen als unvermeidliche

Begleiterscheinung. Sie war von den Endigungen

der Kettfäden gebildet, durch welche der Schuss-

faden nicht geführt werden konnte, weil sie zum

Zweck des Spannens mit ihrem Anfang und Ende am

Webstuhl befestigt waren.

Diese Endigungen, die organische Franse, bildeten

einen natürlichen Abschluss an dem gewebten Stoff;

sie verhinderten durch ihre Länge ein Herausziehen

des Schussfadens, machten einen Saum entbehrlich

und waren außerdem ein Zierat für das gewebte

Stück.

Zweckdienlichkeit und Schönheitssinn lehrten die

losen Fäden zum größeren Halt des Einschusses

einfach zu flechten und zu knoten, die Knoten

regelmäßig und für das Auge befriedigend zu ge-

stalten und brachten die Fransen im Verlauf der

Zeit zur Entwicklung, die sie zuerst im Orient ge-

wannen.

Die westasiatischen Völkerschaften des Alter-

tums, insbesondere die Assyrer mit ihrem hochent-

wickelten Kunstsinn, ihrem Reichtum, der Uppig-

Kunstgewerbeblatt. N. F. IV.

keit ihrer Tracht, verwendeten die Franse, regel-

mäßig geknotet, mit Verständnis und Geschmack

als Abschluss für ihre Gewänder, die Satteldecken

und das Zaumzeug ihrer Rosse. Davon geben ihre

Skulpturen beredtes Zeugnis.

Das, was uns an Stoffen des Altertums erhal-

ten ist, stammt aus den Textilfunden Ägyptens,

die meistens nur die kunstlose, überall heimische,

organische Franse aufweisen. Dennoch ist an den

wohl erhaltenen Stoffresten aus den Königsgräbern,

so z. B. dem Grab der Königin Makeri (21. Dynastie)

der, allerdings nur leise angedeutete Wunsch zu er-

kennen, die organische Franse zu einer Zierde des

Stoffrandes zu gestalten. Vier bis sechs Fadenenden

sind zu dem Zweck zusammengenommen und ge-

dreht worden. Damit sich die Drehung nicht lockere, ■

schürzte man in das Ende einen Knoten, der jeder

der gedrehten Schnüre neben der Haltbarkeit eine

gewisse Schwere verlieh. Durch den Knoten er-

scheint jede Schnur wie mit einem kleinen Quästchen

versehen. An der Stelle, wo die organische Franse

im Stoff wurzelt, ist zum größeren Halt des letzten

Schussfadens, mit diesem parallel laufend, eine Knoten-

reihe eingenäht und zwar in derselben Weise, mit

demselben verdrehten Kettenstich, der heute als ar-

menischer oder Punto-tirato-Knoten bezeichnet wird,

und der bei den Leinenstickereien der griechischen

Inseln, der Balkanländer und der Levante vorkommt.

An einem anderen Stoffstück aus derselben

18