Im letzten halben Jahr gab es viel zu feiern: Der Bundesverband deutscher Stiftungen verlieh im Juni einen Sonderpreis an die russische Organisation MEMORIAL International, für ihr zivilgesellschaftliches Engagement in Osteuropa. Die Generali-Versicherungsgruppe wiederum verlieh im Juli zum zweiten Mal den SME EnterPRIZE an Unternehmen, die sich beim Thema Nachhaltigkeit hervorgetan hatten. Und der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft verlieh bereits im Mai gleich in mehreren Kategorien den „Impact of Diversity Award“, an Personen oder Organisationen, die sich besonders für gesellschaftliche Vielfalt engagiert hatten. Toll, oder? Trotzdem mache ich mich jetzt mal unbeliebt: Ich halte von solchen Aktionen gar nichts.

Tatsächlich stehe ich den meisten Preisverleihungen sehr kritisch gegenüber, egal ob in der Wissenschaft oder in anderen Branchen. Vielleicht fragen Sie sich jetzt: Was spricht gegen feierliche Empfänge, bei denen vor Publikum die besonderen Leistungen von Menschen honoriert werden? Um das zu verstehen, machen wir folgendes Experiment:

Können Sie sich erinnern, welche Stiftung Ende 2021 erstmals einen Preis für Qualität in der Forschung ausgelobt hat?

- Richtig, es war die Einstein Stiftung Berlin.

Können Sie sich erinnern, wer den Preis bekommen hat?

- Das war… äh…

Genau das ist der Effekt, der immer wieder auftritt: Wer einen Preis verleiht, greift die Leistungen anderer Menschen auf und lenkt diese Aufmerksamkeit auf sich selbst. Die meisten Preise werden daher vor allem aus einem Grund vergeben: Sie bringen dem Stifter Publicity.

Wenn man so argumentiert, handelt man sich erst einmal heftigen Widerspruch ein. Gegenargumente sind zum Beispiel: „Wir wollen mit diesem Preis ein Zeichen setzen“, „Wir wollen der Gesellschaft wichtige Impulse geben“ oder auch: „Wir wollen Menschen zu ähnlichen Leistungen ermutigen“.

Das ist erst einmal eine gute und nachvollziehbare Absicht. Nur: wie viele Preise werden diesem Anspruch gerecht? Die Generali-Gruppe zeichnet nachhaltige Unternehmen aus, aber setzen sie damit im Jahr 2022 wirklich ein Zeichen? Oder ist das Zeichen längst gesetzt? Der Bundesverband deutscher Stiftungen zeichnet MEMORIAL aus – aber erst, nachdem die Organisation in Russland verboten wurde und bereits alle Welt über sie spricht. Das sind keine „Impulse“ für die Gesellschaft mehr, sondern nur das Aufspringen auf bestehende Trends. Dass der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft sich jetzt auch für Diversity einsetzt, ist zwar super – aber die Preisverleihung kommt (als Aktion) 30 Jahre zu spät.

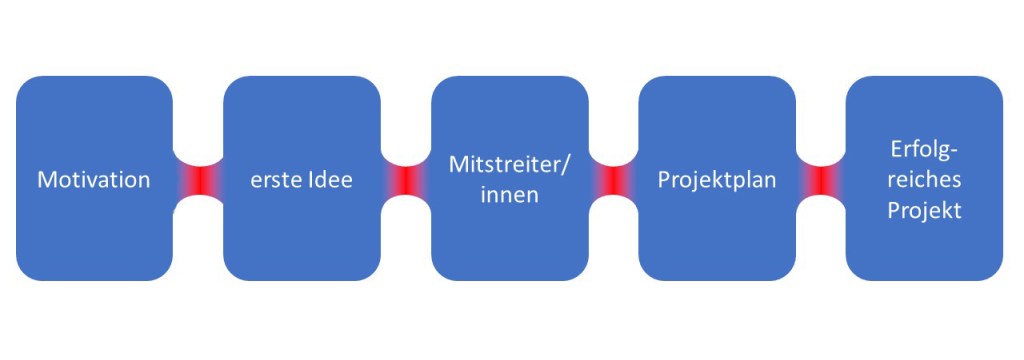

Es gibt aber noch einen weiteren Grund, weshalb ich Preise als Instrument grundsätzlich und aus der Sicht des Managements kritisiere: Wenn ich ein bestimmtes Ziel fördern will – in meinem Sektor also herausragende Forschung – dann erstelle ich zuerst ein gedankliches Modell, was Menschen brauchen, um dorthin zu kommen. Das kann zum Beispiel so aussehen:

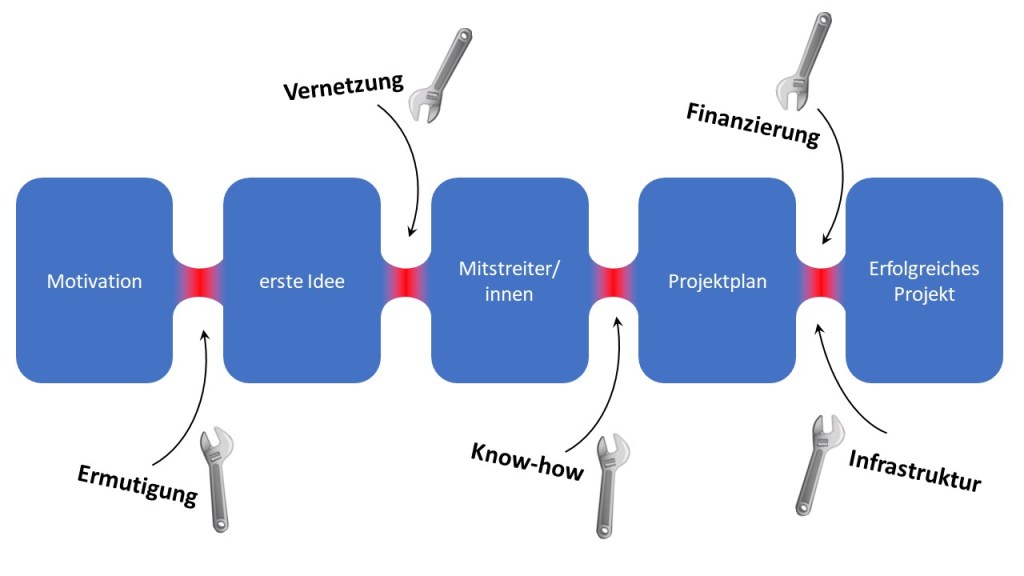

Auf dem langen Weg von der ursprünglichen Motivation zum schlussendlichen Erfolg gibt es immer wieder Engpässe, d.h. schwierige Übergänge, die den Prozess zum Scheitern bringen können. Diese Flaschenhälse können überwunden werden, indem man sie mit gezielten Maßnahmen angeht:

Das ist sozusagen das harte Handwerk der Forschungsförderung. Das oben gezeigte Modell kann jedes Mal anders aussehen, manche Engpässe müssen erst im Detail verstanden werden, und jede Maßnahme muss sorgfältig ausgewählt werden. Ein mühsames Geschäft!

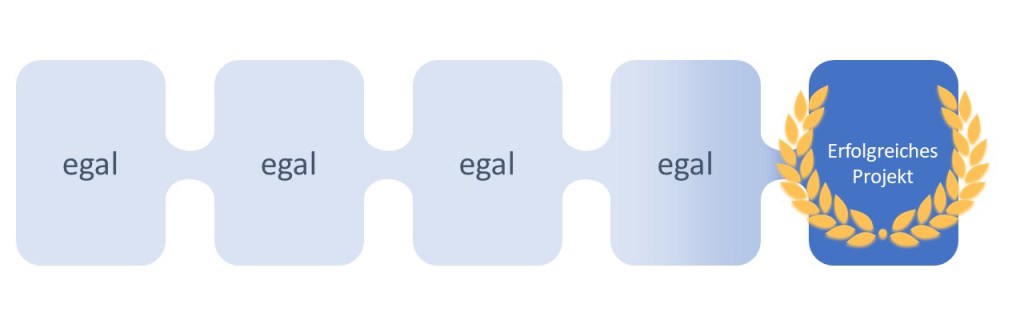

Wenn man stattdessen einfach einen Preis an die erfolgreichen Projekte gibt, fällt all diese Arbeit weg. Man fördert nicht den langen Entstehungsprozess (mit Hirnschmalz, Geld und vielen Diskussionen), sondern erntet nur die wenigen Erfolgsbeispiele, die aus eigener Kraft zur Entfaltung gekommen sind:

Das ist natürlich bequem. Aber wenn wir ernsthaft ein gesellschaftliches oder wissenschaftliches Feld voranbringen wollen, müssen wir uns mehr Mühe geben, als bestehende Erfolgsbeispiele zu suchen und auszuzeichnen.

Sind Preise also allgemein überflüssig, außer als PR-Instrument?

Nein, nicht ganz. Es gibt spezielle Fälle, in denen ihre gesellschaftliche Wirkung tatsächlich größer ist als die Publicity für den Preisstifter. Wenn man mich fragt, würde ich sagen: Es gibt fünf Kategorien von Preisen, die wirklich sinnvoll sind.

- Der Preis stellt gegenüber dem Empfänger eine Entschuldigung dar, bzw. ein Eingeständnis, dass er in seiner Sache Recht hatte. Das setzt aber voraus, dass der Preisstifter der Person vorher Unrecht getan oder sie zumindest nicht ernst genommen hat. Ein Beispiel: Werner Forßmann, der den Herzkatheter entwickelte und dafür 30 Jahre später den Nobelpreis bekam.

- Der Preis will provozieren und leistet einen kontroversen Beitrag zur öffentlichen Debatte. Er zeichnet ganz bewusst jemanden aus, der nicht schon von allen Seiten positiv wahrgenommen wird. (Die spannende Umkehrvariante dieses Ansatzes sind Negativpreise, z.B. das „Herz aus Stein“ der Vereinigung Ärzte gegen Tierversuche.)

- Der Preis wird für das Erreichen eines vorher definierten, sehr konkreten Ziels vergeben. Die kürzlich gestartete, US-britische „Prize Challenge for Privacy-Enhancing Technologies“ geht in diese Richtung.

- Der Preis ist so hoch dotiert, dass er dem Empfänger etwas ermöglicht, was sonst unerreichbar wäre. Hierzu gehört sicherlich der Alfried-Krupp-Förderpreis, dotiert mit einer Million Euro. Oder auch – so viel Fairness muss sein – besagter Einstein Award for promoting quality in research, mit 500.000 Euro.

- Der Preis honoriert einen Aspekt, der nachahmenswert ist, den aber bisher niemand auf dem Schirm hat. Das kann ein Lebensstil, ein Verhalten oder eine Denkrichtung sein – wichtig ist nur, dass der Ansatz noch nicht mehrheitsfähig ist.

Letztendlich können Preise also durchaus ein gutes Gestaltungsinstrument sein – wenn man es richtig einsetzt: mutig, kontrovers. Und natürlich mit der Bereitschaft, auch kleinste Entwicklungen früh in den Blick zu nehmen, bevor sie zum Mainstream werden. Wie selten wir das tun, habe ich bei dem Versuch gemerkt, für die oben aufgeführte Liste konkrete Beispiele zu finden. Eine absichtlich kontroverse Auszeichnung (Kategorie 2) fiel mir auch nach längerer Recherche nicht ein, ebenso wenig die Ehrung eines zukunftsweisenden Verhaltens, das bisher noch kaum beachtet wird (Kategorie 5). Falls jemand aus der Community hierfür Beispiele hat, freue ich mich natürlich über Zuschriften oder Kommentare.

Vielleicht sollten wir – als wissenschaftliche Community – dem Trend zum Preis-Wildwuchs entgegenwirken, indem wir noch einen weiteren Award ins Leben rufen: Eine Auszeichnung für Organisationen, die Preise nur mit Bedacht und möglichst uneigennützig verleihen. Das wäre doch mal ein echter Impuls.

Eine Antwort zu “Mehr Show als Effekt”

Vielen Dank für Ihren Blog, den ich sehr gerne lese!

Ich denke ein gutes, wenn auch vielleicht nicht ideales Beispiel für Kategorie 5 wäre der Open Data Impact Award des Stifterverbandes.

https://www.stifterverband.org/innosci/open-data-impact-award

Daten offen zu teilen und damit gesellschaftlichen Impact zu ermöglichen ist zwar sicherlich kein Nischenthema mehr, aber durchaus noch etwas, was – zumindest in der Forschung – zu selten mitgedacht und zu wenig belohnt wird.